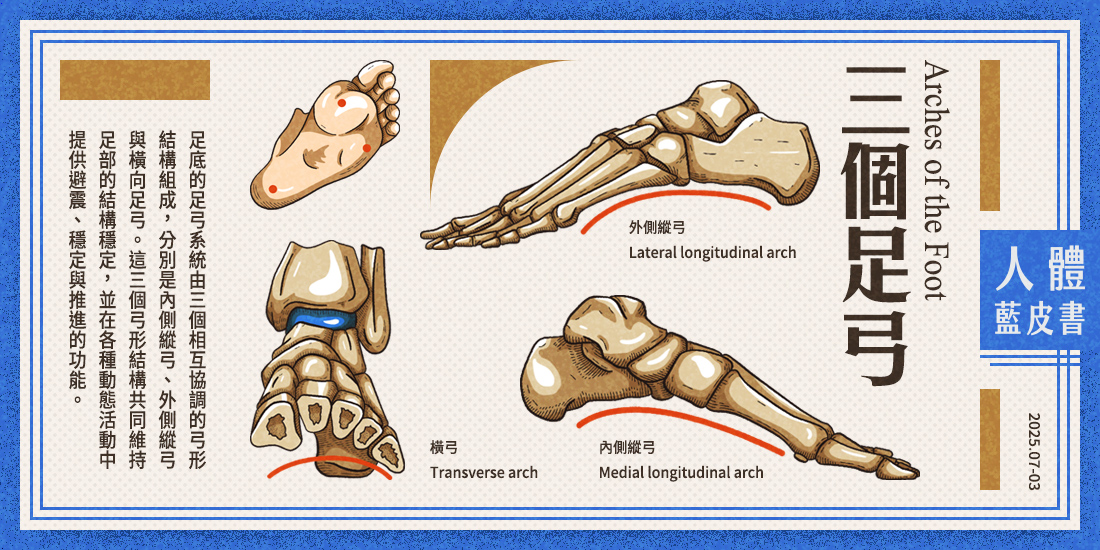

【三個足弓】

足弓,是足底骨骼透過韌帶與肌腱的連結,排列成向上凸起的拱形結構。這個結構無論外觀還是力學特性,都類似弓形。如此設計,讓足部在站立與行走時,承受全身體重,並具備彈性與避震的功能。就像一個能吸收並釋放能量的彈弓,使步態更為穩定且有效率。英文中的足弓稱為arch(es) of the foot,arch一詞源自拉丁文arcus,意指弓或拱形結構。

--

從結構力學來看,足弓與拱橋的原理非常接近。當人體體重產生的垂直重力壓在足底,力量會沿著弓形結構轉化為沿拱線方向的壓力,並傳遞至兩端的基座。在足部,這個基座即是跟骨與前足蹠骨。拱橋在受力時,每一塊石塊都承受來自上下鄰近石塊的壓力,這種壓力順著拱形傳遞,兩端基座則同時抵抗垂直與水平的推力,維持整體結構的穩定。在人體足弓也是如此,若骨骼排列出現問題,或者肌肉控制失調,足弓無法正常支撐,便可能影響整體受力分布,導致局部壓力增加,進而引發骨骼、軟組織的損傷。不僅如此,足弓的健康還直接影響足底血管與神經的保護,並進一步左右行走、跑跳時的效率與身體穩定性。

--

從解剖與功能的角度來看,足底的足弓系統由三個相互協調的弓形結構組成,分別是內側縱弓、外側縱弓與橫向足弓。這三個弓形結構共同維持足部的結構穩定,並在各種動態活動中提供避震、穩定與推進的功能。當足弓系統運作正常,能有效分散體重壓力,吸收地面反作用力,維持身體平衡;反之,若任何一個足弓發生功能障礙,不僅足部負擔加重,還可能引發膝關節、骨盆甚至脊椎的連鎖性問題。

--

內側縱弓位於足底內側緣,是足弓系統中最具彈性的部分。其骨骼支架由跟骨、距骨、舟狀骨、內側楔形骨以及第一至第三蹠骨頭組成。內側縱弓的最高點位於距骨的上關節面,後端起於跟骨粗隆,前端延伸至前足蹠骨。由於結構包含多個小關節且弓形高度較高,具備極佳的彈性特質,是足部主要的避震結構。其穩定性依賴多個軟組織協同作用。足底腱膜作為筋膜結構,從跟骨延伸至腳趾,在行走時參與絞盤機制,增加足弓張力。脛後肌則是內側縱弓的重要動力來源,負責行走時控制足部外翻並提供動態支撐。

--

外側縱弓位於足部外側,相較於內側縱弓,曲度較小、高度較低,強調穩固性。外側縱弓主要負責直立與負重時的穩定支撐,其穩定性來自於長蹠韌帶與蹠跟骰韌帶,並由小趾側短肌群及腓骨長、短肌肌腱協助維持結構完整。步態週期中,尤其在腳跟著地與足部承重階段,外側縱弓發揮關鍵穩定作用。若外側縱弓功能失調或塌陷,容易出現足部外翻現象,導致外側壓力集中,形成繭或雞眼,且避震功能下降,增加足部負擔。

--

橫向足弓橫跨於前足區域,負責橫向分散體重與提供前足的穩定性。研究顯示,在縱弓功能不足時,橫向足弓能發揮代償性支撐,維持整體平衡。橫向足弓的穩定來自於各種韌帶及拇趾與小趾短肌群的協同作用,腓長肌肌腱也在其中發揮重要的穩定效果。當橫向足弓塌陷時,常見的現象是拇趾外翻,這是由於腳趾內收肌群與腳掌外擴力量的失衡所致,進一步影響整體足部力學與結構穩定性。

--

綜合來看,足底內側縱弓的避震功能、外側縱弓的支撐穩定,以及橫向足弓的負重分散,彼此協作,維持足部結構的完整與功能的高效率。絞盤機制作為動態調節機制,使足弓在步態週期中得以適應不同階段的負荷,達到最佳的避震、穩定與推進效果。一旦足弓系統出現功能障礙,足部本身將無法有效分散壓力與負重,不僅影響局部結構,還會透過運動鏈的連鎖反應,對膝關節、骨盆乃至脊椎產生進一步的負面影響。