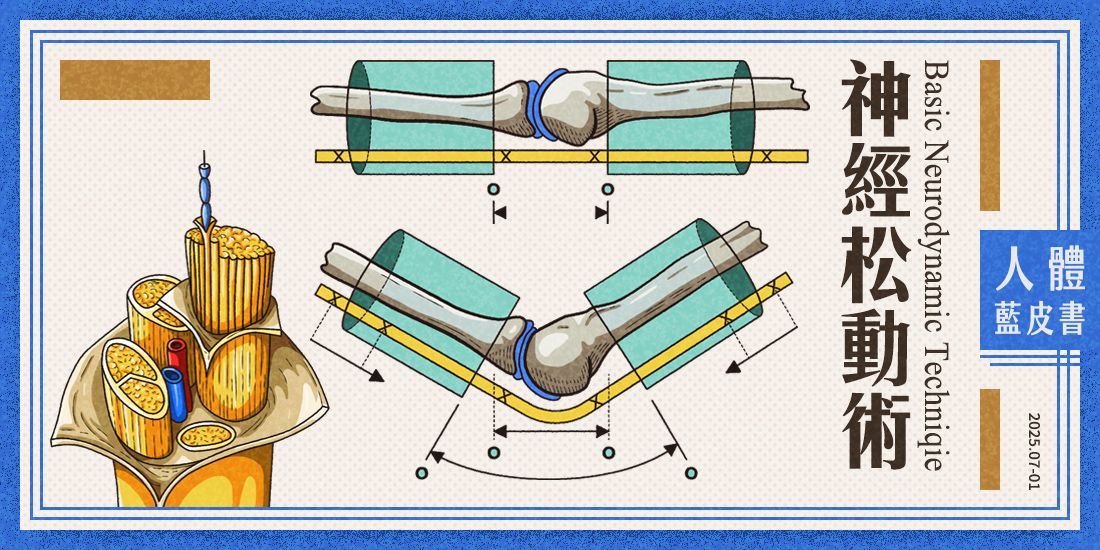

神經鬆動術

神經鬆動術(Neural Mobilization),又稱為神經動力學(Neurodynamics)或神經滑動(Nerve Flossing),是一種專門針對神經系統機械功能異常與生理傳導受限的介入技術。其核心目標為恢復神經的滑動能力與張力調節,進而改善周邊神經相關疾病所引發的疼痛、麻木與運動障礙。此方法近年來在復健醫學與物理治療領域中受到廣泛關注,尤其在處理慢性疼痛、神經壓迫與功能退化患者中展現出一定的臨床價值。

--

神經鬆動術的發展源自於對神經組織機械行為的重新理解。早在二十世紀中期,神經外科學者 Alf Breig 即發現神經系統並非靜態結構,而是一個具有高可動性與順應性的動態網絡。他指出,神經幹、脊髓與腦部組織皆會隨身體動作而發生滑動與延展,其內部結構如神經膜與內部軸漿流動亦受到機械拉力的直接影響。隨後,Louis Gifford 在臨床物理治療領域中系統化導入神經動力學概念,並將其視為一種功能性評估與介入的整合方法,強調神經在生理傳導之外,亦需維持其生物力學穩定性。

--

從神經解剖與生物力學觀點而言,周邊神經需同時具備滑動與伸展的能力,才能應對日常活動中所產生的拉張與位移需求。在靜止狀態下,神經呈現波浪狀,當進行動作時,其會先展平波紋,再進一步拉長,其總延展性約為 15% 至 20%。滑動能力則為神經在周邊組織中相對移動的能力,例如坐骨神經在直腿抬高時可滑移 10 毫米,而脊髓在頸椎屈曲時可拉長至 28 毫米。這些動態調整機制對維持神經生理功能與組織代謝至關重要。

--

神經鬆動術操作上可區分為滑動技巧(slider/gliding)與張力技巧(tensioner)。滑動技巧透過交互控制神經兩端張力,使神經得以在張力穩定的條件下產生滑動,目的在促進血液循環與軸漿運輸,減少沾黏與改善組織內壓。此技巧適用於急性期或疼痛敏感階段,強調高頻率、低強度、循環性動作以減少神經刺激。張力技巧則是在神經兩端同時施加牽拉,以提升神經張力順應性與機械承受力,適用於次急性與慢性階段,目的在於提高神經耐受負荷之能力。兩種技巧在臨床應用中皆需依據評估結果選擇施作時機與劑量,並需密切監控病患反應,避免出現症狀惡化。

--

生理層面上,神經鬆動術可改善軸漿流動,促進神經內部代謝物交換,並提升組織氧合程度。此外,其亦可能透過刺激低閾值機械感受器,觸發脊髓層級之下行性疼痛抑制,進一步調節中樞神經系統的敏感性。研究亦指出,該技術可改善神經傳導速率、降低局部缺血所導致之慢性疼痛,並有助於抑制與神經炎相關的細胞激素反應。

--

臨床應用方面,神經鬆動術常被用於處理各類神經肌肉骨骼疾病,如腕隧道症候群、坐骨神經痛、頸部神經根壓迫、脊髓損傷後遺症、偏癱後肢體張力異常等。具體操作可透過上肢神經動力學測試(如正中神經伸展測試)、直腿抬高測試(SLR)、坐姿Slump Test 等作為導引依據,並搭配徒手或主動動作指導進行介入。治療強度需依據患者可耐受程度進行個別化調整,並透過主觀回饋(如疼痛評等、麻感程度)與客觀測量(如神經滑移幅度、功能表現)來檢驗療效。

--

目前多項系統性回顧與隨機對照試驗支持神經鬆動術對減輕慢性神經源性疼痛、改善功能與提升生活品質具一定效果。其有效性在腕隧道症候群、坐骨神經痛、下背痛、肩部放射痛與神經牽張所引起之張力不適中均有文獻支持。然而,整體證據等級仍待進一步提高,且治療效應常須結合動作控制訓練、心理教育與姿勢調整等多模式介入才能發揮最大療效。

--

神經鬆動術的臨床實務建議包括依神經動態測試結果制定治療處方,初期以滑動技巧為主,逐步轉為張力技巧,並持續監控神經反應。其操作應遵循安全原則,避免誘發新發性症狀,並強調治療中神經生理回饋的穩定性與自我照護的可執行性。在急性神經炎、進行性神經病變與重度糖尿病神經病變個案中,應謹慎考量使用時機與強度,以免造成反效果。

--

神經鬆動術為現代復健醫療中的重要非藥物介入技術之一,其透過調節神經系統的機械與生理狀態,提供了處理神經性疼痛與運動功能障礙的有效手段。結合理論基礎、臨床經驗與實證研究,該技術正逐步建立起標準化操作流程與個別化介入策略。隨著未來影像導引、動作感測與生理回饋技術的進步,神經鬆動術將更具精準性與應用潛力,有望在多種神經功能異常與慢性疼痛處置中扮演關鍵角色。