人體的三軸穩定器

從雞的頭部穩定機制探討人類的枕骨下肌群

--

原本打算購買拍攝用的三軸穩定器,卻意外被演算法引導至一部利用雞頭當穩定器的影片。這部影片激發了我的好奇心,為什麼雞的頭部可以如此的穩定?那相對的人類是否也具備類似的機制?

--

【頭顱的穩定機制】

禽類的頭部穩定機制對其生存至關重要,能幫助牠們更容易識別移動中的目標。禽類擁有高度發達的前庭系統,當前庭訊號傳遞至大腦,再搭配視覺與頸椎肌肉調整頭部與脖子的姿勢,形成穩定的運動控制。其中,兩個關鍵反射機制——前庭眼反射(VOR)與前庭頸反射(VCR)——負責調控此平衡系統,而前庭頸反射與頸椎的枕骨下肌群關係密切。

--

【枕骨下肌群在人類中的角色】

枕骨下肌群對於人類的頭頸穩定性至關重要。該肌群由四組深層肌肉構成:

頭後大直肌(Rectus Capitis Posterior Major):

起自第二頸椎(C2)的棘突,止於枕骨的外側部。

頭後小直肌(Rectus Capitis Posterior Minor):

起自第一頸椎(C1)的後結節,止於枕骨的內側部。

頭上斜肌(Obliquus Capitis Superior):

起自第一頸椎橫突,止於枕骨的外側部。此肌肉呈斜向上走行。。

頭下斜肌(Obliquus Capitis Inferior):

起自第二頸椎棘突,止於第一頸椎橫突。

--

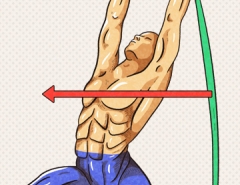

這些肌肉連接枕骨與寰樞椎,在三維空間中交錯排列,使其能夠精確控制頭部於矢狀面、冠狀面及水平面上的動作。例如,頭下斜肌主要負責旋轉頭部,而頭後大直肌則負責矢狀面上的後伸動作。

--

【姿勢維持與穩定性】

枕骨下肌群在維持頭頸部穩定性方面扮演關鍵角色。研究顯示,成人頭顱的重量約為 4-5 公斤,占體重的 7-8%。若缺乏適當的肌肉支撐,將對頸椎產生巨大壓力。枕骨下肌群透過持續的肌肉張力維持頭部在頸椎上的穩定性,減少頸椎關節所承受的壓力。

--

特別是在寰樞關節(C1-C2),枕骨下肌群的穩定作用更為重要。此關節是人體活動度最大的關節之一,允許頭部約 50% 的旋轉動作。由於高度靈活,若缺乏穩定性控制,容易造成過度旋轉而導致損傷。

--

【頸部肌肉的協同作用】

枕骨下肌群並非獨自運作,而是與其他頸部肌群形成複雜的協同系統。淺層肌肉(如胸鎖乳突肌、斜方肌上部)負責較大範圍的運動力量,而枕骨下肌群等深層肌肉則負責精細調節與穩定性維持。

--

例如,在進行頭部旋轉時,胸鎖乳突肌產生主要的轉動力量,而枕骨下肌群則負責運動的精確控制,防止寰樞關節過度旋轉,以避免損傷。

--

【高密度本體覺受器分布】

枕骨下肌群內含有極高密度的本體覺受器,提供精確的感知回饋,以協助頭部與眼睛的協調、姿勢控制以及顱椎關節的運動。

頭後大直肌、頭後小直肌:每公克肌肉內含約 98 個肌梭。

頭上斜肌:每公克肌肉具有190 個肌梭。

頭下斜肌:每公克肌肉具有242 個肌梭。

--

相較之下,手掌對掌肌 每公克約 17 個肌梭,而 臀大肌 則僅約 1 個。這種高密度的感覺受器分布,使枕骨下肌群能夠即時調整頭頸部的運動與穩定。

--

【肌硬膜橋的特殊結構】

頭後小直肌透過緻密結締組織與硬腦膜直接相連,形成「機械-神經雙重耦合系統」。這種結構可將肌肉張力的變化即時傳遞至中樞神經系統,使其感知硬腦膜的張力變化,並透過反射調節枕骨下肌群的收縮,協助維持頭部運動、平衡與姿勢控制。

--

【結論】

枕骨下肌群的緊繃或損傷(如車禍後的甩鞭症候群)常與頭枕部頭痛、頸源性頭痛及上頸椎不穩定性相關。長時間的不良姿勢,如低頭使用手機、不適當的枕頭選擇等,可能導致此肌群失衡,進而引發頭頸部的不適與功能障礙。因此,維持良好的姿勢與適當的頸部肌力訓練,對於預防相關問題至關重要。